梅雨の間の6月の光です。 これを俳句にすると・・・

10 仕切り直し (20120614)

前回疲れきっていたのので、仕切り直しをします。

復習

08回(20120602)から取り組んでいる課題は、「人格は、個人(あるいは個体)では解決できない社会問題を解決するために作られた制度である」を証明することです。

<人格は社会的制度の一つです>

これはつぎのように証明できます。

①人格は、問答ないしその連鎖です。

②問答は、言語によって成立します。

③言語は、社会的制度です。

④ゆえに、人格は、社会的制度の一つです。

冒頭の課題は、次のように推論を続けることで証明できます。

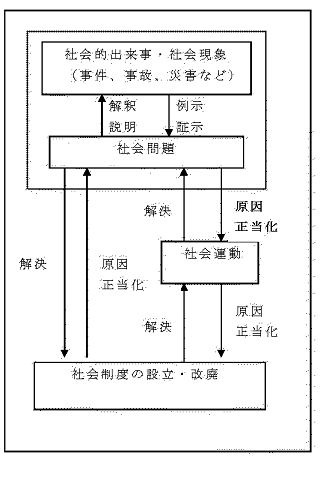

⑤社会的制度は、個人(あるいは個体)では解決できない社会問題を解決するために作られ た制度です。

⑥ゆえに、人格は、個人(あるいは個体)では解決できない社会問題を解決するために作ら

れた制度です。

以上の推論で、弱いところがあるとすると、前提①と⑤でしょう。

①については(まだ不十分ですが一応)書庫「問答としての人格」で説明しました。

⑤については、これを説明し、証明することがこの書庫の課題です。

⑤の証明が先か、⑥の証明が先か、この関係の不透明性は、そこに登場する「個人」と「人格」の関係が不透明であることに由来します。そこで、以下では、⑤を用いるこの推論によらないで、⑥の証明に取り組みたいと思います。

前回(09回)で考えたことは、人格が問答からなり、かつ、問答が現実認識と意図からなるとすると、人格の成立は、意図表明の発話「私は、・・・したい」を前提します。しかし、一人称代名詞「私」の使用よりも、固有名(例えば)「ユウちゃん」の使用のほうが先です。ゆえに、「ゆうちゃんは、・・・したい」という形式の意図表明の発話が先になります。すると、「ひとの固有名はどうして生じたのか」が問題になります。

私の予測では、

⑦ひとの固有名は、社会制度の一つであり、個人では解決できない問題を解決するために

つくられました

ということになります。これを証明することと⑥を証明することは同一ではありませんが。まず、これを証明することが、⑥の証明に近づく重要なステップになるでしょう。

そこで問題はこうなります。

「なぜひとの固有名がつくられたのでしょうか」

ひと名前がないときにも、あるいはひとが言語を持つ前にも、ひとは個体を識別していたと思われます。それは猿も同様です。

⑧猿は、群れの中の個体を識別しています

これは、群れに新しい猿が来た時に、彼らの行為が変化すること、緊張しているように見えること、などから、観察できることです。サルの研究では、このような推論をすることに問題はないだろうと思います。しかし、認識論的に考えるときには、猿の行動の観察から、⑧を結論することには、大きな飛躍があるように思われます。

この⑧は、次の⑨を想定しているように思われます。

⑨猿は、群れがあることや、群れが多くの猿からなることを理解しています

まずこの想定を、どのように理解すべきかを考えたいと思います。

「そもそも、世界には何が存在するのでしょうか」

これは難しい問いです。世界は、素粒子からできています。世界は原子からできています。もしこれらが正しのだとすると、机は存在するのでしょうか。それは素粒子の集まりに過ぎません。素粒子が存在することと、机が存在することの間には、一枚のトランプカードが存在することと、トランプの一セットが存在することのような違いがあります。これと同様に一匹の猿は、素粒子の集まりであったり、細胞の集まりであったり、臓器の集まりであったりします。また生物の個体の集まりが、生態系であり、生態系もまた存在します。では、何が存在すると言うべきなのでしょうか。しかしここでは存在論の問題はさておいて、とりあえず、素粒子も、細胞も、臓器も、猿の個体も、群れも、生態系も、存在するといっても良いことにしましょう。

次に問題になるのは、「猿が、世界の中から、何を存在しているものとしてを取り出すかは、どのようにして決まるのでしょうか」ということです。センサー付きのコンピュータが、「あなたの見える世界には何がありますか」と問われた時に、どのように答えるかは、それがどのような概念枠組みで世界を記述するかに依存するでしょう。同様に、ある生物が、世界をどのように捉えるかは、その認識能力と利害関心に依存するでしょう。このことは、猿でもヒトでも同様です。そして、おそらく猿について次のように言えるでしょう。

⑨猿は、群れがあることや、群れが多くの猿からなることを理解しています

この延長上で考えるとき、

⑧猿は、群れの中の個体を識別しています

これもまた、猿の認識能力と利害関心に基づいて成立したのだと言えます。ただし、猿が利害関心に基づいて個体を識別している、といっても、これは人間による記述であって、猿自身は、利害関心を意

識していません。なぜなら、猿は言語を持たないからです。猿について⑧が言えるようにおもえるのですが、私たちに確実に言えるのは、猿の行動について記述だけであって、その意味では、⑧もまた猿の行動の記述の言い換えにすぎない、ということになります。脳研究が進むと、猿の脳内のプロセスの言い換えだといえるようになるかもしれません。

幸いにも、私たちにとっての現在の問題は、言語を持つひとの場合です。ひとの場合には、本人が利害関心を意識しているといえるでしょう。

⑩ひとは、集団の中の個人を識別している。

これもまた、ひとの認識能力と利害関心に基づいて成立したのだと言えます。

(もし「利害関心を意識しているとはどういうことか」と問われたならば、どう答えたらよいでしょうか。<利害関心を言語で表現できるならば、利害関心を意識している>と言えます。しかし、<言語で表現できないならば、利害関心を意識していない>と言えるかどうかは微妙です。なぜなら、言語が発生するときの、利害関心については、言語で表現されてはいないが、意識されているように思われるからです。)

もし人間社会に言語が成立しており、個人を識別するときの利害関心が意識されているのだとすると、個々人に関する利害を言語的に表現しているのではないでしょうか。「あいつは危険だ」「こいつは仲間だ」というようにです。「あいつ」や「こいつ」は、人称代名詞ではありません。「これ」「あれ」に類する指示詞だと考えられます。

―――――――――――

話が回りくどくなったので、まとめておきます。

「人格は何故生じたのか」

これに答えるための、ひとつのステップとして

「固有名はなぜ生じたのか」

という問いを考えることにしました。これに答えるために、まず

「ひとが、集団のなかで個人を識別するのは、どのようにしてか」

という問いを立てました。これに対して、

「それは、ひとの認識能力と利害関心に基づいて、である」

と答えました。この利害関心にもとづいた、個人識別は、例えば

「あいつは危険だ」

「こいつは仲間だ」

というような発言になると思われます。