[カテゴリー:人はなぜ問うのか?」

同じ文でも、異なる問いに対する答えとなる時には、ことなる焦点を持つ。

「どれがりんごですか」「[これ]Fがリンゴです」

「これはなにですか」「これは[リンゴ]Fです」

発話は必ずどこかに焦点を持ち、この焦点位置は相関質問によって規定されている。

これは、知覚のゲシュタルト構造に似ている。同一の絵が異なるゲシュタルトを持ちうる。

そのときゲシュタルトの違いは、問いの違いによって規定されている。

「何処から雨漏りしているのだろう?」と思って天井を見るとき、「何処が濡れているのか?」と問い、天井の色の違いに注目するだろう。そして、一部が丸く変色しているのを知覚するかもしれない。それに対して「この天井もそろそろ改修しなければならないだろうか?」と思って天井を見る時には、「天井板が古くなっていないかどうか?」と問い、天井板一枚一枚に注目して、隣の板との違いを知覚するかもしれない。この二つの場合には、同じ天井を知覚しても、そのゲシュタルトは異なる。

このように知覚のゲシュタルトが、問いかけに依存して成立するのだとすれば、ゲシュタルトを知覚する動物もまた、何らかの仕方で探索している(問いかけている)と言える。前回述べた鶏は、ボタンの大小関係というゲシュタルトを知覚している。そのようなゲシュタルト知覚が生じるのは、鶏がどちらを押せば餌がもらえるかという探索をしているためだと言えるだろう。この探索は、(遺伝によって決定している)走性や無条件反射による<見かけ上の探索>ではない。過去の経験にもとづいて生じる探索である。

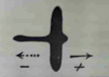

もう一つ例を挙げよう。ティンバーゲン『本能の研究』(永野為武訳、三共出版株式会社)において、「じゅん鶏類、アヒルおよびガチョウの雛が猛禽の飛行に対して示す反応は、なににもまして「短い首」というサイン刺激で解発される」(p. 76)という。下のような模型を動かすとき、左に動かすと、アヒルやガチョウの雛は、それを猛禽類だと認識して逃避するが、右に動かすときには、逃避しない。

「「体軸の一端は短い突起に、またその反対側は長い突起になっている。この模型は、右方向に飛ばすと、首は短く尾は長くなる。逆方向へ飛ばせば首は長く尾は短くなる。前者の場合、模型は逃避反応を起こさせたが、後者はできなかった。この違いは翼の形に基づかないから、おそらく頭と尾についてのその鳥の認識にもとづくものでなければならない。このことは、両テストとも同じものを使っているから、サイン刺激として作用するものは、形ではなく、運動の方向と関連した形であることを意味している。」(p. 76f)

つまり、この模型が左に動いたときと右に動いた時では、別のものに見える。つまり、異なるゲシュタルトをもつ。アヒルやガチョウの雛が(もし言葉にすれば)「敵はいないだろうか?」「あれは敵だろうか?」と探索しながら、模型を見る時、左に動くときには、進行方向の先頭に頭があるとすると、首が長く尾が短く見え、猛禽に見えるが、模型が右に動くときには、進行方向の先頭に頭があり、首が短く尾が長くみえるので、猛禽には見えない。つまり、「敵ではないだろうか?」と探索しながら模型を見る時、模型がどちらの方向に動くにせよ、進行方向の先頭に頭があり、進行方向の後方に尾があるというゲシュタルトで模型を見ることになる。それゆえに、この場合のゲシュタルト知覚は、「敵はいないだろうか?」「あれは敵だろうか?」という探索に対応して成立している。もちろん、アヒルやガチョウの雛はこのような問いを立てることはない。しかし、<見かけ上の探索>をおこない、そのような探索に対して、ゲシュタルトが生じている。

鶏が大小の二つのボタンのゲシュタルト知覚をする場合は、経験を必要とするオペラント行動の先行刺激となる知覚であったが、この模型の知覚は、無条件反射を引き起こする無条件刺激となる知覚のゲシュタルトの例である。したがって、ゲシュタルト知覚に対応している探索もまたことなっている。後者は遺伝的に決定している<見かけ上の探索>行動である。

動物のゲシュタルト知覚については、無条件反射の無条件刺激がゲシュタルト知覚である場合と、オペラント行動の先行刺激がゲシュタルト知覚である場合があることがわかる。他にも、条件反射における中性刺激がゲシュタルト知覚になる場合があるだろう。

動物の知覚のゲシュタルト構造は、探索行動ないし<見かけ上の探索行動>と深く関係している。そしてそれは人間の場合の知覚のゲシュタルト構造が問いと深く関係していることを示唆しているし(これについては、いずれ詳しく述べる予定である)、発話の焦点位置が相関質問と深く関係していることに繋がっている。(発話の焦点位置が相関質問によって規定さていることについては『問答の言語哲学』の第二章で詳しく論じた。)